「一陽来復」御守の貼り方について、間違えないようにしっかり確認して臨みたいですよね。

特に、2024年冬至から2025年節分までの期間は、まさにこれからなので、正しい方位や日時を確認しておくことが大切です。

貼り方を間違えると、ご利益が得られない可能性があるので、ポイントなどもしっかり押さえておきましょう!

この記事では、一陽来復の御守の貼り方やポイントを簡単に解説しますので、ぜひ参考にしてください。

正しい手順を理解することで、安心して御守をお祀りできますよ。

それでは、「一陽来復2024-2025」の御守の貼り方について、詳しく見ていきましょう。

一陽来復2024-2025御守りの貼り方は?

※穴八幡宮で御守と一緒にいただいた説明書き

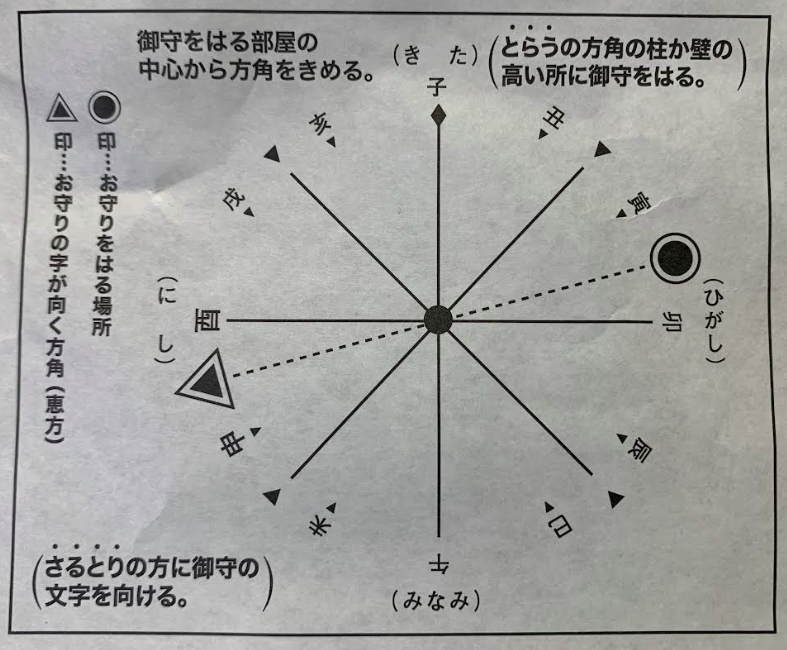

一陽来復の御守を貼る際は、まず「方位の確認」と実際に御守りを貼る部屋の「場所や位置を決める」必要があります。

毎年、恵方は異なるので、確認が必要です。

御守を貼る方位

「真東よりやや北(寅・卯の間)」上記画像の●印が一陽来復の御守りを貼る方位になります。

わかりやすくお伝えすると、時計の文字盤で言えば「2時半の方向」に当たります。

一般的には「東よりちょっと北」と表現することもできますね。

2025年の恵方(縁起の良い方角)は「真西よりやや南(申・酉の間)」上記画像の▲印ですが、一陽来復の御守はその反対方向に貼ることになります。

つまり、御守が恵方を向くように貼ると覚えていただければバッチリです!

「一陽来復」の文字を恵方に向けて貼るように気を付けましょう!!

御守を貼る部屋と場所

御守を貼るべき部屋は、家族が集まる部屋を選びます。

家族が集まる部屋の中心点から、東側の高い位置に貼り付けることが推奨されます。

上記画像に記載があるように、御守を見下さないようになるべく高い位置におまつりするというのがポイントです!

貼る際には、スマートフォンのコンパスアプリを使って方位を確認すると良いでしょう。

ただし、鉄筋コンクリートの建物では、磁気コンパスが影響を受けることがあるため、注意が必要です。

このように、正確な方位を測ることで、効果的に御守をおまつりすることができます。

また、貼る前には、部屋や体を清めておくとよいでしょう!

一陽来復御守を貼る時の注意点

御守を貼る際には、いくつかの注意点があります。

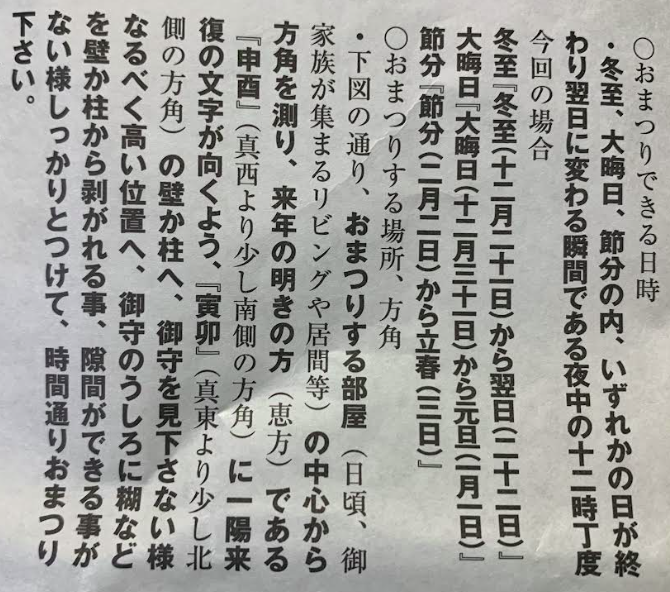

注意点1.貼る日時を守る

・冬至、大晦日、または節分の夜中12時(24時)ちょうどに貼りましょう

・時報などで正確な時間を確認しながら準備をしましょう

注意点2.高い位置に貼る

・家族が御守りを見下ろさないように、できるだけ高い位置に貼りましょう

注意点3.直接壁や柱に貼る

・台紙は使用せず、直接、壁や柱に貼りましょう

・賃貸の場合には、台紙(白い画用紙)を壁に固定し、その上から御守りを貼ることも可能です

注意点4.正しい接着方法を使う

・和のりや和紙用の糊など、中でも粘着力の強い接着剤を使用しましょう

・画鋲で刺したり、テープで上から押さえつけたりしないようにしましょう

注意点5.御守りを分解しない

・御守りをそのままの状態で貼りましょう

注意点6.一年間動かさない

・一度貼った御守りは、一年間そのままにしておきましょう

貼り方を間違えると、効果が薄れてしまう可能性があるので、事前に予行演習をすることをおすすめします。

また他にも他の神社の御守りをお祀りしている場合は、上下の差をつけず、並べて貼るようにしましょう!

貼り方間違えたらどうする?

万が一、貼り方を間違えた場合はどうすれば良いのでしょうか?

貼る方位や場所を間違えた場合、「貼ったことにならない」ようです。

そのため、気づいた時点で速やかに外し、神棚に納める必要があります。

貼り方を間違えたら貼り直しはできる?

一度貼った御守りは、貼り直しをしない方が良いとされています。

ひぃ😱

だからか?家人が、この1週間ずっと

風邪っぴき🤧御参りしてこよう😭

4月28日(日)#おはよう#一陽来復御守 pic.twitter.com/YLAaS45aUE

— 美夏 (@mocha_to_) April 27, 2024

剝がれてしまった場合も同様ですね。

落ちてしまった御守を再度おまつりする事はできませんので、すぐに白い半紙や封筒で包んでいただき穴八幡宮社務所へ御納めください。

※引用元:穴八幡宮公式サイト

ただし、外して神棚に納めた後は、次回の恵方のタイミング、冬至、大晦日、節分の時期を見計らって、御守りを貼ることができます。

この際、無理に再度貼らずに、神社に参拝して新たな御守りをいただくと良いでしょう。

次の機会に再度貼り直すことにならないように、間違えないで一度で貼りたいところですね!

貼った後はいつ外す?外した後はどうする?

御守りを貼った後は、1年経過したら外す必要があります。

外す日や外し方に決まりはありませんが、外した御守りは穴八幡宮に納めることが推奨されています。

古い御守りは、古札納所に納めることで、感謝の気持ちを表すことができます。

この際、再度新しい御守りを授かり、貼ることを忘れないようにしましょう。

一陽来復御守り概要まとめ

※お財布に入れておく御守のおすすめ

一陽来復御守は、穴八幡宮が冬至から節分まで頒布する特別な御守です。

一陽来復御守りの特徴

- 穴八幡宮でのみ頒布される特別な御守で、他に類似のものはありません

- 福神(打出小槌)に由来し、金銀融通のご利益があると言われています

- 江戸中期から冬至の福神祭で授与されてきた伝統があります

- 御守りの頒布期間は毎年冬至(12月22日頃)から節分(2月3日頃)までです

- 一陽来復とは「冬が終わり春が来ること」を意味し、悪いことが続いた後に良い運が巡ってくることを象徴しています

おまつりできる日

- 冬至の

- 大晦日(12月31日)

- 節分の日

おまつりする時間

| イベント | 日付 | 時間 | 詳細 |

|---|---|---|---|

| 冬至 | 2024年12月21日(土) | 深夜0時00分 | 12月21日から22日に変わる瞬間 |

| 大晦日 | 2024年12月31日(火) | 深夜0時00分 | 12月31日から1月1日に変わる瞬間 |

| 節分 | 2025年2月2日(日) | 深夜0時00分 | 2月2日から3日に変わる瞬間 |

暦によって冬至と節分の日付が変わることがあるので、御守りと一緒に渡される説明書を必ず確認しましょう。

またいかにも縁起がよさそうなこの黄色い袋ですが、実は布と布の間には「福銭」が入っています!

こちらも御守と一緒に購入できるのでおすすめです。

※上記画像〇印:福銭

まとめ

一陽来復御守の貼り方や注意点について詳しく解説しました。

貼る方位や日時を正確に守ることが、御守の効果を高める鍵です。

また、貼り方を間違えた場合の対処法も重要なポイントです。

御守りを正しくおまつりし、金銀融通のご利益を受けるために、丁寧に行動しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。